|

|

|

|

|

| |

Création de l'univers - Introduction

04/07/2005 12:08

Bienvenue sur mon blog consacré à l'astronomie. Ce blog pourra vous montrer des images splendides et hors du commum, vous expliquer ce monde qui nous entoure, ou bien juste vous donner un gout particulier pour l'astronomie.

Sur ce, bonne lecture

(A noter que la plus part des textes ne sont pas de moi, les sources sont indiquées pour plus d'informations)

Beaucoup de personnes se posent la question sur l’origine de l’univers. Comment est il né ? A ce jour les astronomes ne savent toujours pas, mais avancent des hypothèses. Certains disent que l’univers n’aurait pas eu de début et qu’il aurait toujours existé. Difficile à concevoir. D’autres disent qu’il a eu un début, et qu’il aura une fin. Déjà plus probable. En 1927 le Belge Georges LEMAITRE avance la théorie du Big Bang. Ce dernier aurait été une gigantesque explosion matérialisant l’instant 0 de l’univers. A partir de ce moment, il a commencé à se dilater comme une tache d’huile. Aujourd’hui encore l’univers est en expansion. La preuve a été avancée en 1929 par l’astronome Américain Edwin HUBBLE. Les scientifiques essayent de remonter le temps jusqu’au moment du Big Bang. Comment ? Il faut savoir que la lumière se déplace à 300 000 km par seconde. Certaines étoiles sont tellement éloignées de nous que leur lumière met plusieurs centaines voir des milliards d’années à nous parvenir. Il est donc possible de percevoir des étoiles qui en fait n'existent plus ! Par différentes observations, on a réussi ainsi à remonter jusqu'à quelques heures après la naissance de l’univers. Ce qui semblerait bien confirmer la théorie de Georges LEMAITRE.

La première : extension à l’infini

La seconde : un jour il stoppera son extension pour se ramasser sur lui même. Les savants dénomment ceci le Big crunch. Cela pourrait engendrer une nouvelle explosion. Certains avancent même l’hypothèse d'un éternel recommencement. Big Bang, extension, retraction, Big Crunch, second Big Bang… Nous serions peut-être dans une de ses nombreuses phases d’extension !

(source http://www.futura-sciences.com)

|

Commentaire de eXtrasolar (04/07/2005 12:39) :

Géant ton blog !! Signé : un amateur d'astronomie qui a créé le

premier blog de VIP ;)

|

|

Commentaire de yono (04/07/2005 21:24) :

elle dechire ta tof !!! kissss

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

Univers

04/07/2005 12:19

Voici une image d'une galaxie lointaine de nous, photographiée par le téléscope Hubble!

Mais comment s'est créé notre système solaire? Réponse ci-dessous:

Partout et en tout point de l’univers, il y a de la matière et des gazs. Mais en certains endroits, cette matière se concentre pour former des nébuleuses. Notre système solaire serait né il y a 4,5 milliards d’années d’une nébuleuse primitive. Sous l’effet d’une réaction, probablement due à l’explosion d’une supernova, elle s’est effondrée sur elle même pour former un disque tournant de plus en plus vite. Au cœur du disque, la pression et la température sont si importantes qu’il se mis à briller. Le Soleil était né. Lors de sa formation, le Soleil n’a pas utilisé toute la matière initiale : le reste a formé un disque autour de lui. Peu à peu, cette matière restante est entrée en collision pour former des petites planètes qui au fur et à mesure ont grossies pour constituer les planètes du système solaire que nous connaissons actuellement.

(source http://www.futura-sciences.com)

| |

|

|

|

|

|

|

| |

Notre système solaire

04/07/2005 12:23

Mais de quoi est composé notre système solaire ?

Le système solaire est composé de 9 planètes qui se divisent en 2 groupes :

1. Les planètes telluriques : Mercure, Venus, La Terre, Mars et Pluton. Ce sont des planètes denses, de taille moyenne et dotées d'une structure rocheuse chimiquement différienciée, qui ont achevé leur processus de formation. 1. Les planètes telluriques : Mercure, Venus, La Terre, Mars et Pluton. Ce sont des planètes denses, de taille moyenne et dotées d'une structure rocheuse chimiquement différienciée, qui ont achevé leur processus de formation.

2. Les planètes gazeuses : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. D’après les astronomes ces planètes n’ont pas fini leur processus de formation et pourraient se transformer en planètes telluriques.

(source http://www.futura-sciences.com)

| |

|

|

|

|

|

|

| |

Notre soleil

04/07/2005 12:27

Le système solaire aura t-il une fin ? Réponse oui. En fait la vie du système solaire dépend du Soleil lui même. Sachez que pour briller, le Soleil brûle plusieurs tonnes de combustible par seconde !!! Malgré cela, il a suffisamment de réserve pour briller encore 5 milliards d’année. Il en est seulement à la moitié de sa vie !!! Lorsqu’il aura brûlé toutes ses réserves, il enflera et deviendra une géante rouge. Les planètes telluriques seront englouties par cet "ogre rouge", puis il éjectera dans l’espace la matière restante et se condensera pour devenir une naine blanche dont un dé à coudre de matière pèsera plusieurs tonnes. A ce moment la le système solaire aura complètement disparu. Il brûlera ses dernières réserves et finira pas s’éteindre. Il se transformera en une naine brune et sera invisible.

| |

|

|

|

|

|

|

| |

Notre système solaire

04/07/2005 12:41

Les prochains articles traiteront une à une les planètes de notre système solaire:

Mercure, Venus, Terre, Lune, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton.

Admirez les images splendides, de ce qui nous entoure

| |

|

|

|

|

|

|

| |

Première planète: Mercure

04/07/2005 12:50

|

Mercure est la planète la plus proche du Soleil, dont elle est distante de 45 986 000 km au périhélie (point le plus proche) et de 69 817 000 km à l'aphélie (point le plus éloigné). Cela représente en moyenne 0,4 fois la distance Terre Soleil. Mercure décrit en 87,97 jours une orbite très excentrique, assez fortement inclinée sur le plan de l'écliptique (7°).

A cause de la difficulté à observer cette petite et distante planète, qui n'apparaît jamais dans le ciel à plus de 28° du Soleil, on pensait jusqu'au début des années 1960 que Mercure tournait sur elle-même en 88 jours, de telle sorte qu'un seul hémisphère faisait toujours face au Soleil. Les observations radar ont montré depuis que la véritable période de rotation est de 58,65 jours, soit exactement les deux tiers de la révolution orbitale. Mercure tourne donc sur elle-même trois fois tous les deux tours autour du Soleil, de telle façon qu'un périhélie sur deux, la même face est dirigée vers le Soleil. Le périhélie de l'orbite de Mercure avance de 43 secondes d'arc par siècle. Ce phénomène ne s'explique que par la théorie de la relativité générale d'Einstein. |

|

|

Mercure est la plus petite des planètes intérieures, probablement à cause de la proximité du Soleil lorsqu'elle s'est formée, il y a environ 4,6 milliards d'années, qui a empêché la plupart des gaz présents au voisinage de devenir des constituants de la protoplanète. La surface de Mercure est très chaude, atteignant parfois des extrêmes de plus de 470° C, spécialement en deux "points chauds" opposés l'un de l'autre sur l'équateur. La chaleur et la faible gravité de la planète rendent impossibles à Mercure de retenir une atmosphère significative (la pression atmosphérique se limite à 2.10-9 hPa). Les quantités résiduelles d'hydrogène, hélium et d'oxygène à la surface proviennent probablement du vent solaire, tandis que des quantités similaires de sodium et de potassium peuvent résulter de gaz diffusant à travers la croûte de la planète. L'inexistence d'atmosphère contribue à des écarts de température sont considérables (maximum 400°C le jour au périhélie, minimum -170°C la nuit).

Le diamètre de Mercure représente environ 40% de celui de la Terre, et sa masse correspond à environ 6 % de la masse terrestre. A peine plus grosse que la Lune (4878 km de diamètre contre 3476 km), Mercure a une densité comparable à celle de la Terre (5,44 contre 5,52).

La densité élevée implique la présence d'un important noyau de fer ou de fer - nickel à l'intérieur de la planète. On suppose que Mercure contient un plus grand pourcentage de fer que la Terre. Les modèles sur ordinateurs actuels situent le rayon du noyau de Mercure à environ 1800 km, soit 77% du rayon de la planète (le rayon du noyau de la Terre ne représente que 55% du rayon total). Ce vaste noyau en fer, dont une partie a probablement fondu, est sans aucun doute responsable du champ magnétique intrinsèque de Mercure. Découvert par la sonde spatiale Mariner 10, l'intensité du champ magnétique ne représente que 1% de celui de la Terre. Cela est cependant assez pour perturber le vent solaire lors de son passage près de la planète.

En dépit des tentatives de cartographie effectuées depuis des observations terrestres à la fin du XIXe siècle (Schiapparelli) et dans la première moitié du XXe (Antoniadi), les caractéristiques du relief de Mercures sont restées pratiquement ignorées jusqu'au survol de la planète par la sonde Mariner 10 en 1974.

Mariner 10 a photographié en détail environ 40% de la surface de Mercure. De vastes hauts plateaux cratérisées couvrent la plupart de la surface observée, faisant ressembler Mercure à la Lune. De tels hauts plateaux sont probablement très anciens. Des plaines douces et sombres, ressemblant à celles de la Lune, ont également été observées. Elles sont probablement plus jeunes que les hauts plateaux. La plus grande plaine, large de 1300 km, est nommée Caloris Basin parce qu'elle est située sur un des deux "points chauds" de Mercure (endroits que le Soleil peut surchauffer quand Mercure est au plus près de lui). Les observations radar faites en 1991 de la zone polaire Nord - une région non photographiée par Mariner 10 - suggèrent que, malgré la proximité du Soleil, de la glace d'eau puisse exister dans des sites protégés de cette zone .

Mercure est cependant très différente de la Lune. Elle est 40% plus grande, 4,5 fois plus massive, et beaucoup plus riche en fer. Même la surface de Mercure est différente de celle de la Lune par deux caractéristiques. D'abord, quoique lourdement cratérisés, les hauts plateaux de Mercure ne sont pas saturés de cratères. De vastes plaines doucement ondulées prédominent. La gravité plus élevée de Mercure empêche les impacts de météorites de répandre leurs éjectas aussi loin qu'ils ne le font sur la Lune, de sorte que des surfaces d'avant cratérisation ont pu rester intactes. Deuxièmement, il y a de vastes et longues failles, soumises aux vents, qui traversent la surface des hauts plateaux sur des centaines de kilomètres. Ces failles sont supposées avoir été formés durant la contraction de la croûte lorsque le noyau a refroidi et s'est partiellement solidifié, comme la peau d'une pomme lorsque celle ci commence à se dessécher. De cette manière, alors que la partie externe de Mercure ressemblait à la Lune, la partie interne ressemblait plus à celle de la Terre par son important noyau de fer et du champ magnétique consécutif. La formation et le développement de ce noyau constituent ce qui distingue principalement l'évolution de Mercure de celle de la Lune. |

(source et plus d'info: http://jmm45.free.fr)

| |

|

|

|

|

|

|

| |

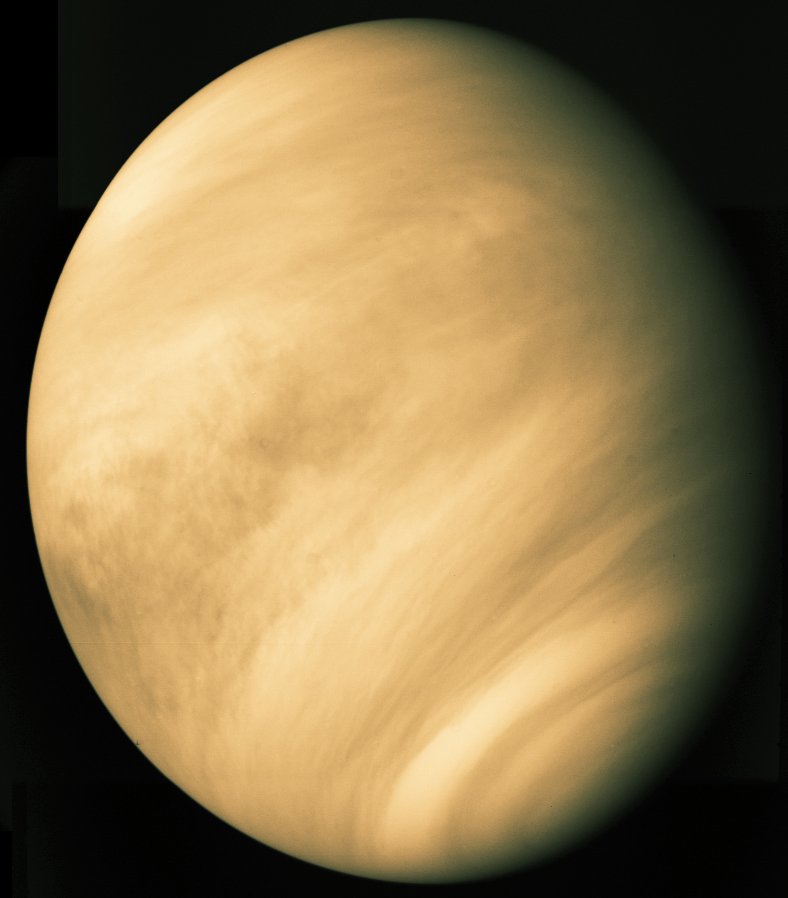

Deuxième planète: Venus, dite l'étoile du Berger

04/07/2005 13:52

|

Deuxième planète du système solaire, située entre Mercure et la Terre. C'est l'astre le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune, visible tantôt à l'aube (étoile du matin), tantôt au crépuscule (étoile du Berger). Elle décrit en 224 jours et 17 h une orbite inclinée de 3°24' par rapport au plan de l'écliptique. Sa distance au soleil est de 107 470 000 km au périhélie (point le plus proche) et de 108 940 000 km à l'aphélie (point le plus éloigné), soit en moyenne 0,7 fois la distance Terre Soleil. De toutes les planètes, Vénus est celle qui s'approche le plus de la Terre (41 millions de km), aussi fut-elle l'objet de multiples explorations spatiales entreprises par les sondes spatiales américaines et soviétiques. |

|

|

Vénus ne possède pas de satellite et aucun champ magnétique n'a été détecté à son voisinage. Elle tourne sur elle-même dans le sens rétrograde (opposé à celui de la Terre et de la plupart des autres planètes) en 243 jours terrestres, ce qui est très lent. Elle ressemble à la Terre par sa taille (12102 km de diamètre contre 12756 km pour la Terre) et par sa densité (5,26 contre 5,52). On en a déduit que les deux planètes ont une structure interne comparable. Il y a plusieurs milliards d'années, la similitude était encore plus grande : océans et continents étaient présents à la surface de Vénus. Par la suite, un intense effet de serre imposa les conditions qui règnent actuellement sur le sol vénusien (90 fois la pression atmosphérique terrestre, température de 470 °C). Le dioxyde de carbone (gaz carbonique) constitue l'essentiel (97%) d'une atmosphère vénusienne presque dépourvue d'eau et qui retient, à une altitude comprise entre 48 et 68 km, une épaisse couche nuageuse riche en acide sulfurique. La haute atmosphère tourne 60 fois plus vite que la planète (un tour en 4 jours). |

|

Les sondes soviétiques qui furent envoyées pour atterrir sur Vénus étaient équipées d'un éclairage artificiel, dans le cas ou l'épaisse couverture nuageuse de la planète empêcherait un éclairement suffisant de la surface. Finalement, la lumière s'est révélée être plus que suffisante pour envoyer des images du terrain rocheux. Cela indiquait que la basse atmosphère est claire. D'environ 31 à 48 km au-dessus de la surface, par contre, l'atmosphère est brumeuse à cause des particules d'acide sulfurique qu'elle contient. Dans les 3 km au-dessus, se trouve la plus dense couche de l'atmosphère de Vénus, dominée par de grosses particules de soufre. Ensuite se trouve au-dessus une couche relativement claire. Elle est recouverte à son tour, aux altitudes situées entre 52 à 58 km, par une autre couche nuageuse consistant en des gouttelettes d'acide sulfurique et des particules de soufre liquides et solides. La plus haute couche atmosphérique, brumeuse, s'étend au-dessus sur 10 km et consiste probablement en de la vapeur d'eau ou des cristaux de glace. |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

Troisième planète: La Terre

04/07/2005 14:20

|

|

|

|

La Terre est la planète du Système solaire habitée par l'homme. Elle décrit autour du Soleil une orbite elliptique de faible excentricité à une distance moyenne de 149,6 millions de kilomètres. Le plan de cette orbite est appelé l'écliptique. Indépendamment de sa translation sur cette orbite, la Terre tourne autour d'un axe passant par son centre de gravité (axe des pôles ou axe sud-nord géographique). Sa révolution autour du Soleil détermine la durée de l'année, et sa rotation autour de l'axe des pôles celle du jour, avec ses variations suivant les saisons. Aucun de ces deux mouvement n'est uniforme.

Comme les autres planètes du Système solaire, la Terre s'est formée au sein d'une masse gazeuse, avec condensation et différenciation chimique sous les effets combinés de la gravité et des divers processus de transformation énergétique. Elle se distingue des autres planètes telluriques (Mercure, Vénus et Mars) par la présence d'un gros satellites naturel, la Lune, ainsi que par son champ magnétique relativement fort qui a subi un grand nombre de renversements (ou inversions) au cours des temps géologiques.

(source et plus d'info: http://jmm45.free.fr) |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

Troisième planète (bis): La Lune

04/07/2005 14:22

La lune est l'objet astronomique le plus proche de la Terre. Avec la Terre, elle forme presque une planète double car aucune autre planète ne possède un satellite qui est aussi grand par rapport à la taille de la planète.

La Lune fait 3476 km de diamètre et tourne autour de la Terre à une distance moyenne de 384000 km. Elle parcourt son orbite en 27,322 jours et garde toujours la même face dirigée vers la Terre.

La Lune brille en réfléchissant la lumière du Soleil et montre des phases caractéristiques durant chaque orbite autour de la Terre (la durée séparant deux nouvelles lunes est de 29,53 jours).

Le plan orbital de la Lune est incliné par rapport à celui de la Terre autour de Soleil et les éclipses ne se produisent que lorsque la Lune est près de l'intersection de ces plans.

La Lune ne possède pas d'atmosphère. L'atmosphère initiale que la Lune aurait pu avoir s'est échappée de part la faible force d'attraction, qui ne représente qu'un sixième de celle à la surface de la Terre. À cause du manque de toute atmosphère, la température à la surface de la Lune varie entre -180° C et +110° C. La Lune n'offre qu'une protection faible contre le vent solaire, les rayons cosmiques et les micrométéorites.

La surface de la Lune est caractérisée par des régions légèrement montagneuses parsemées de "mers" (ou mare en latin) sombres. Les mers sont de vastes bassins d'impacts qui, il y a 3 milliards d'années, se sont remplis de roches basaltiques. La plus grande partie de la surface lunaire est couverte de cratères, résultats d'impacts de météorites. Les plus grands font 200 km de diamètre, les plus petits seulement un mètre. La plupart de ces cratères se sont formés il y a entre 3 et 4 milliards d'années.

La Lune est probablement l'objet le plus satisfaisant à observer avec un télescope. Les cratères et les montagnes peuvent être vus même avec un petit télescope. Les meilleurs endroits à observer se situent près du terminateur, où le Soleil se lève ou se couche. Là, les ombres des montagnes et des parois des cratères sont les plus longues et peuvent donner des images spectaculaires.

(source et plus d'info: http://jmm45.free.fr)

| |

|

|

|

|

|

|

| |

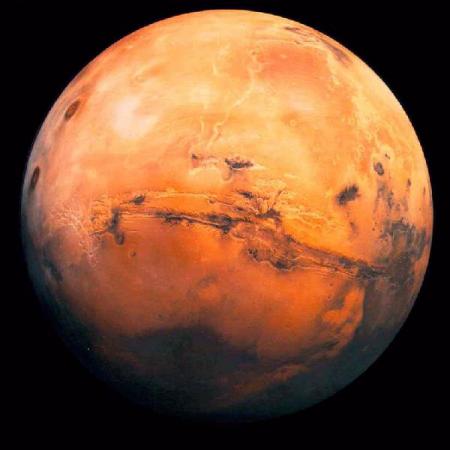

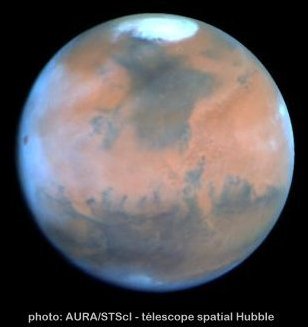

Quatrième planète: Mars

04/07/2005 14:29

|

C'est la quatrième planète du système solaire. Son orbite est inclinée de 1°51' par rapport au plan de l'écliptique et présente une excentricité très supérieure à celle de la Terre. La distance entre Mars et le Soleil est de 206 650 000 km au périhélie (point le plus proche) et de 249 230 000 km à l'aphélie (point le plus éloigné), soit en moyenne une fois et demi la distance Terre Soleil. De part la différence d'excentricité entre les orbites, dans le cas le plus favorable la distance entre Mars et la Terre se réduit à 56 millions de km (dernier rapprochement le 7 janvier 1993). |

|

|

La planète, qui parcourt son orbite en 687 jours et 23h, effectue un tour sur elle-même en 24 h 37 min (jour sidéral martien), tandis que le jour solaire martien (appelé sol depuis que la mission Viking explora la surface de Mars, juillet 1976) vaut 24 h 39 min. Le diamètre équatorial de Mars atteint 6794 km, soit un peu plus de la moitié de la Terre. Sa masse représente 0,107 fois celle de notre globe et sa gravité, environ le tiers de la gravité terrestre.

Avec un axe incliné de 24° sur le plan orbital, la planète connaît des saisons bien marquées. Son atmosphère est très ténue (la pression atmosphérique au niveau du sol martien est de l'ordre de 6 hPa, soit 6/1000 de la pression atmosphérique terrestre) ; elle est constituée de 95% de dioxyde de carbone, de 2,7% d'azote, de traces d'autres gaz (dont 0,03% de vapeur d'eau). Recevant 2,3 fois moins d'énergie solaire que la Terre (en raison de sa distance au Soleil), Mars est plus froide qu'elle (minimum -143°C au pôle Sud, maximum +22°C à l'équateur). Les grands écarts thermiques entre le jour et la nuit provoquent des vents parfois très violents. |

(plus d'info: http://jmm45.free.fr)

| |

|

|

|

|